Продвижение на занятиях (на примере моего сына)

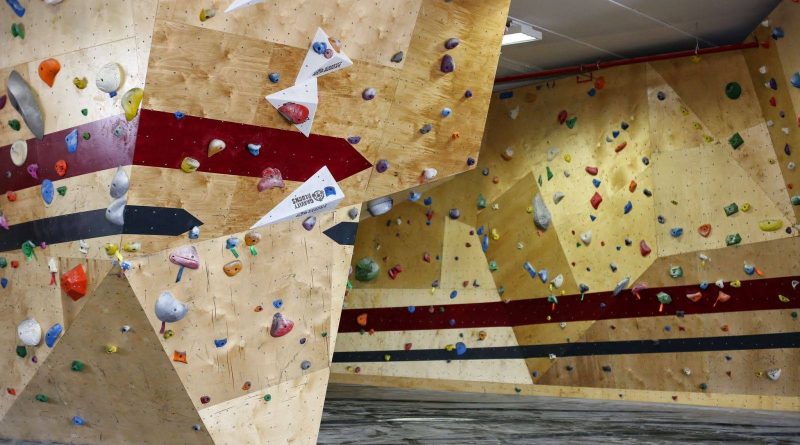

«Сегодня я залез так высоко, что никогда так высоко еще не залез!!!» восторженно рассказывает мой младший сын папе, после того как мы с ним вернулись с занятия с эрготерапевтом. На этих занятиях сын занимается лазаньем по отвесной стенке (в специальном месте, называется «Боулдер»). У моего сына проблемы сенсорной регуляции, гипер сенситивность. Иными словами — все ощущения для него слишком сильные. А так же было отставание в мелкой и крупной моторике (сейчас возможно уже нагнал норму). Лазанье по стенке под руководством нашего эрготерапевта — это способ работы над этими трудностями. На первом занятии сын отказался подойти даже близко к этой стенке. Постепенно, очень постепенно, с помощью очень чутких и правильных реакций специалиста на все его страхи и опасения, он подошел к стене. А потом стал взбираться на нее все выше и выше, конечно с помощью и поддержкой. Сейчас он взбирается очень высоко. Очень высоко по сравнению с самим собой! По сравнению с тем, что он мог раньше. (а не по сравнению с другими детьми, которые с первого раза без всякого страха и без помощи взрослых взбираются на самый верх… с ними мы не сравниваем.

Продвижение на этих занятиях очевидно, оно измеряется обьективными критериями. Этап за этапом, препятствие за препятствием (не все этапы одинаковой сложности, там есть куски стены разной степени наклона и сложности, и т.д.).

Но есть продвижение, которое не так очевидно, его невозможно измерить. Но я знаю об этом продвижении, и оно важнее, чем то, на какую высоту мой сын забрался. Это продвижение в таких вещах, как способность моего сына регулировать свои ощущения и эмоции. Способность «преодолевать себя», успокаивать себя, выйдя из спокойствия — возвращать себя туда обратно. И это продвижение в уверенности в себе. Все эти способности, которые улучшаются у него во время занятий, влияют потом и на другие области в его жизни.

———————————————

Так и в моей области, иногда дети продвигаются в таких вещах, что их продвижение очевидно для родителей, как в случае лазанья по стенке. Ребенок только недавно говорил всего одно слово, и вот он уже говорит несколько слов! Вот он говорит уже 10 слов, вот 20, вот 30, вот начал соединять слова в фразы, потом пошли предложения… Такие вещи легко измерить.

Но есть и другие вещи, гораздо более абстрактные, гораздо менее понятные.

Вот ребенок с проблемами коммуникации еще недавно играл в основном сам с собой, с предметами, игрушками. И было так трудно привлечь его внимание, так трудно создать с ним совместную игру. А теперь мы играем с ним вместе! Теперь ребенок приобрел способность играть в игру ВМЕСТЕ со взрослым, и получать от этого удовольствие! Вот он уже ищет внимание взрослого, и не только для того, чтоб попросить что-то. А для того, чтоб вместе играть! А вот он не только играет вместе со взрослым (и делает это долго!), а повторяет за взрослым какие-то действия, движения. Это продвижение в области коммуникации, в области совместного внимания и игры.

Однако это продвижение бывает совсем не очевидным для родителей. Ведь если ребенок не говорит — родителям очень очень очень важно, чтоб ребенок заговорил. И это абсолютно естественно и понятно.

Что такое речь и зачем она нужна? Я еще раз повторюсь, хотя писала это во многих постах. РЕЧЬ ЭТО СПОСОБ КОММУНИКАЦИИ. Речь без коммуникации не имеет никакого смысла.

Речь обычно и не может возникнуть, если у ребенка не развилась еще база коммуникации, необходимая для речи. Если ребенок все время занят предметами, и почти не находится в ситуации СОВМЕСТНОГО ВНИМАНИЯ или СОВМЕСТНОЙ ИГРЫ со взрослым, то зачем ребенку говорить? Что ребенку говорить взрослому, а главное — зачем?

Поэтому если с помощью этих «просто игр» на занятиях у ребенка улучшаются способности коммуникации — это очень важное продвижение. Которое является базой для продвижения в области речи.

Но коммуникацию невозможно измерить, к сожалению . По крайней мере не так явно и точно, как количество слов, или количество этапов на стенке в «Боулдере».

———————————————

А иногда кажется, что продвижения нет. Кажется, что мы топчемся на месте.

Иногда это происходит из-за того, что мы поставили нереальные цели.

Опять же если сравнивать со стенкой: если бы эрготерапевт на первом занятии поставила цель, чтоб ребенок залез на стенку (хоть на один, самый низкий этап) — ребенок бы испугался, почувствовал давление, и скорее всего потом долгое время отказывался даже близко к этой стене подходить.

Но цель вначале была — просто подойти к стене. А не лезть на нее.

Мне кажется, если есть чувство, что развитие стоит на месте и все «застряло» — возможно надо найти какую-то маленькую, очень очень маленькую и совсем простую цель. Что-то, что ребенок уже почти может сделать, и ему надо приложить лишь совсем небольшое усилие. И это и будет первый шаг. Вперед. Или ввысь .